【用药指南】高血压用药:这5个“不”,比记住药名更重要

发布时间:2025年10月17日 浏览:4695次

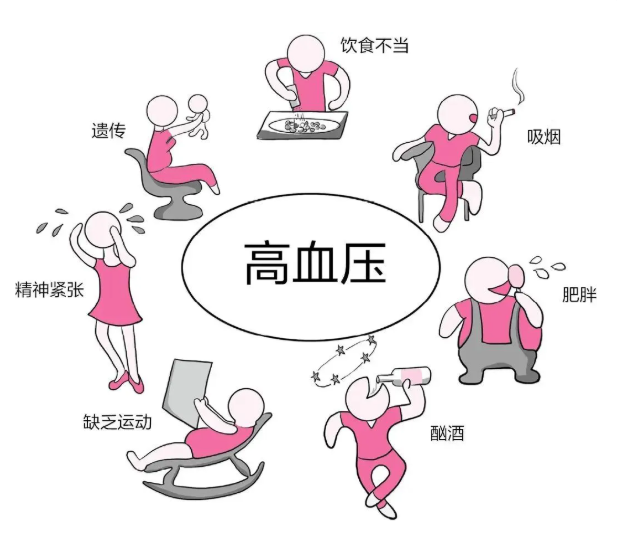

什么是高血压?得了高血压该怎么用药?这类问题可能困扰了很多中老年人,在这篇文章中将为你们进行一一解答。在未使用降压药物的情况下,非同日三次测量血压,收缩压≥140mmHg和(或)舒张压≥90mmHg,即可诊断为高血压。高血压作为最常见的慢性疾病之一,用药管理是控制血压、预防心梗、中风等并发症的核心。但很多人对“吃药”存在误区,反而让血压“失控”。那么进行高血压用药科普就非常重要了,现在就带你避开雷区,科学用药。

一

不盲目追求“贵药”

适合的才是最好的

高血压药物没有“贵贱好坏”之分,只有“是否对症”。目前临床常用的降压药主要分五类:利尿剂、β受体阻滞剂、钙拮抗剂、血管紧张素转化酶抑制剂、血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂。医生会根据你的年龄、合并疾病(如糖尿病、肾病)、心率等情况“量身定制”。比如,老年人常用利尿剂,年轻人或合并心率快的人更适合β受体阻滞剂。盲目跟风吃“进口药”“高价药”,可能不仅效果差,还会增加肝肾负担。

二

不擅自停药

血压正常≠病好了

很多人血压降到正常范围后,就觉得“病好了”,偷偷停药——这是最危险的误区!高血压是“终身性疾病”,药物控制下的血压正常,是药物在“工作”的结果,并非血管自身恢复了调节能力。擅自停药会导致血压反弹,甚至比服药前更高,大幅增加脑出血、心梗的风险。哪怕血压长期稳定,也需在医生指导下调整剂量,而非直接停药。

三

不跟着“经验”吃药

别人的药方≠你的方案

“我邻居吃XX药降压效果特别好,我也买了点吃”——这种做法千万不可取。每个人的血压类型(如收缩期高血压、舒张期高血压)、身体基础状况都不同,对药物的反应也存在差异。比如,同样是降压药,有人吃了会干咳,有人会脚踝水肿,别人的“有效药”可能对你是“副作用药”,甚至诱发其他疾病。

四

不忽视“小副作用”

及时沟通是关键

没有绝对“无副作用”的降压药,常见的轻微副作用(如头晕、干咳、乏力)可能在用药初期出现,多数人能逐渐适应。但如果出现严重不适(如脚踝严重水肿、心跳过缓、皮疹),一定要及时就医调整用药,不要硬扛。记住:医生开具药物时,已经权衡过“降压获益”和“副作用风险”,你的反馈能帮助医生找到更安全的方案。

五

不“只吃药不监测”

血压是用药的“指南针”

很多人吃了药就不管了,直到头晕头痛才想起测血压——这相当于“闭着眼睛开车”。建议家里备一个电子血压计,每天固定时间(如晨起后、服药前)测量并记录。血压数据能帮助医生判断当前药物剂量是否合适,是否需要调整方案。比如,夏季血压可能偏低,冬季可能偏高,定期监测才能让用药“跟着血压变”。

最后想提醒大家:高血压用药的核心是“遵医嘱”。医生开具的每一粒药,都是基于你的全面情况考量的结果。有任何疑问,第一时间咨询医生或药师,比网上搜答案、听邻居建议更靠谱。

—END— 监制:吴超 吴帅 信息来源:药学部 陶珊珊 编辑:宣传部

[ 转载请注明出处 ]